最动人的则是与水辉映

营造出色彩斑斓的火山天池

(大兴安岭布特哈天池,摄影师@杨孝)

▼

也可以让原本单调的沙漠世界

变得多姿多彩

(新疆塔里木河尉犁段,摄影师@王汉冰)

▼

植物们回收了能量

也渲染了大地

与此同时

更多的能量也汇集起来

准备创造出地球上最高能、最诱人的“成果”

Ⅲ

能量大丰收

随着秋季能量的减少

一年生的草本植物会逐渐枯死

(雅拉雪山下枯黄的草地,摄影师@曾诚宇)

▼

但是生命并不会终止延续

因为植物们已经将能量转移到了新的地方

种子

种子不畏寒冷

甚至可以存活数十年

待来年春暖花开

又是一株蓬勃的生命

对于人类而言

种子提供了一场能量大丰收

它们种类众多

包括新疆甘肃等地秋季收获的春小麦

(新疆伊犁河谷的春小麦,春种秋收,比内地收获时间要晚,收获完成后的秸秆也会被收集起来,可用作牲畜饲料;摄影师@赖宇宁)

▼

青藏高原上的青稞

(日喀则秋收,摄影师@贾纪谦)

▼

特别值得一提的是水稻

中国水稻种植面积高达30万km2

相当于3个浙江省

(土楼旁的水稻梯田,龙岩市永定区,摄影师@张炜)

▼

每年秋季

南方的晚季稻成熟

无数农家满载而归

将这些稻谷转化为餐桌上的美食

为成千上万人的生活提供能量

(农民装载稻谷去稻场,湖北襄阳,摄影师@叶强)

▼

另一种神奇的一年生草本植物玉米

于明代中后期才进入中国

非凡的适应能力

让它在短短数百年间

播种面积和产量超过水稻、小麦

成为中国粮食作物之王

从西北甘肃

(玉米,甘肃省平凉市泾川县,摄影师@左雪兰)

▼

到西南贵州

(玉米,贵州凯里,摄影师@项新平)

▼

再到东部山东

玉米养活了从明清时起就激增的中国人口

(山东诸城市栗行村,人们在房前晾晒玉米,红瓦黄谷,摄影师@王泽东)

▼

与一年生植物不同的是

许多二年生及多年生植物的地上部分

虽然在寒冷季节同样枯萎

但它们却将能量转移到了地下

地下的茎或根储藏大量营养物质

由此变得肥厚多汁

可供来年生长发育时需要

植物学上称为变态茎、变态根

萝卜、胡萝卜、红薯、土豆、洋葱

皆属于此类

(拉萨曲水土豆秋收,摄影师@李珩)

▼

这些大块头的茎根

就像一个个能量储钱罐

同样是人类的粮仓

(刨洋葱是个手工活,2018年9月中旬拍摄于甘肃金昌双湾镇,摄影师@刘忠文)

▼

而让中国人的饮食更加有滋有味的任务

则由一年生的木本植物辣椒完成

它的一部分器官生长膨大

将种子包裹其中

形成果实

辣椒的果实以辣味刺激人的味觉

自从传入中国

便让云贵川湘陕等地的人们难以抗拒

它赋予人们的能量

如同它的外表一样红火

(辣椒,陕西省陇县,摄影师@左雪兰)

▼

作为一种调味品

辣椒在中国的年产量居然高达数千万吨

占世界总产量的近一半

(新疆晒辣椒,摄影师@王汉冰)

▼

果实一方面可以给种子更多保护

一方面还需要吸引动物们食用

从而获得更多的传播繁衍机会

因此在秋季

多年生的木本植物们不惜花费“血本”

将大量营养物质注入果实

在味道上争奇斗艳

动物和人类都因此大饱口福

包括苹果

(新疆苹果,摄影师@赖宇宁)

▼

桔子

(桔子,浙江永康方岩镇,摄影师@项新平)

▼

红枣

(新疆红枣,摄影师@赖宇宁)

▼

这些果实不但丰富了中国人的饮食

还产生了一种无形的跨地域文化

以柿子为例

它只是一种最平凡不过的果实

却既可挂满甘肃人的枝头

(柿子,甘肃省平凉市泾川,摄影师@左雪兰)

▼

也能吸引山东人攀上高枝

(柿子熟了,山东,摄影师@朱金华)

▼

还能点缀安徽人的粉墙黛瓦

(安徽塔川,摄影师@陈国曦)

▼

摆满广西人的庭院

(广西恭城,摄影师@邓飞)

▼

装饰福建人的土楼

(柿子,福建土楼,摄影师@陈永诚)

▼

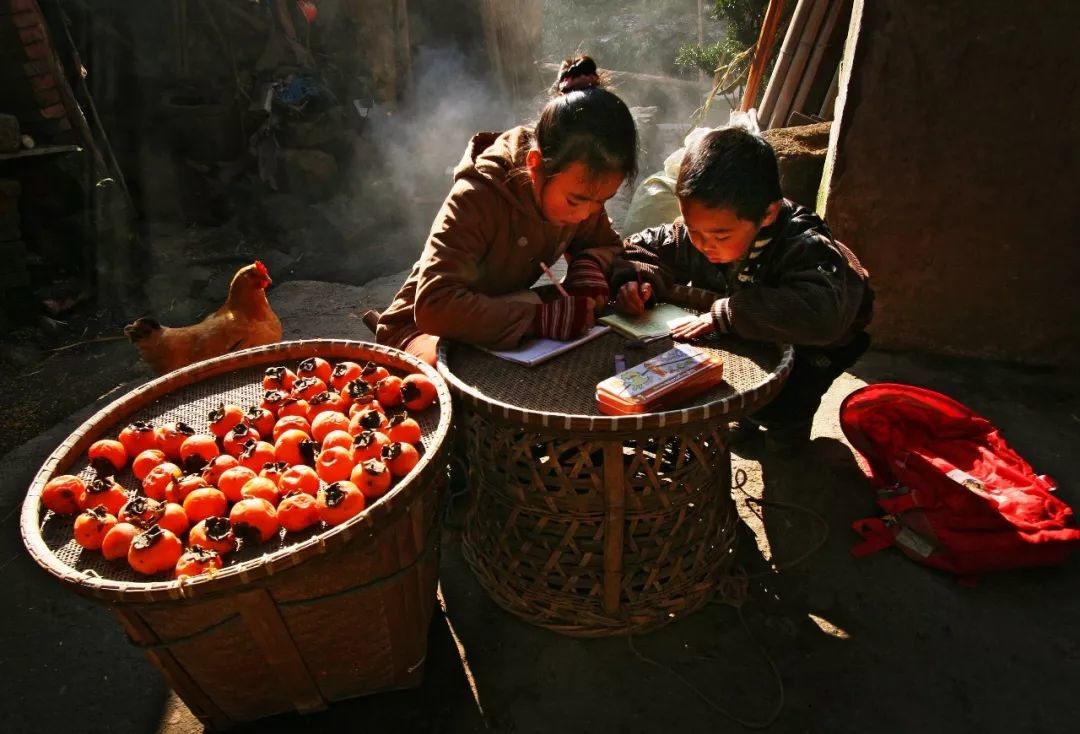

陪伴浙江人的童年

(柿子,浙江永康市塘先镇,摄影师@项新平)

▼

人人笑逐颜开

(浙江永康市舟山镇,摄影师@项新平)

▼

这一切都是因为

柿子的红火

柿子的喜庆

柿子的能量

(柿子,甘肃省平凉市泾川摄影师@左雪兰)

▼

收获了种子、收获了根茎、收获了果实

于是人类又有了一个新的活动

晒秋

红的、黄的铺满屋顶

成串的、成捆的挂满房檐窗边

这是数千年以来

中国人最满足、最幸福的时刻

(婺源晒秋,摄影师@罗铭)

▼

当有了充足的能量

新的家园逐渐清晰在望

Ⅳ

新家园

动物们在秋季疯吃猛长

体重达到一年中的高点

是为“秋膘”

(新疆阿尔泰山的牛马,摄影师@赖宇宁)

▼

为了躲避严寒

一些动物会在吃饱喝足后

转移到新的家园

(坝上草原的羊群,摄影师@一诚)

▼

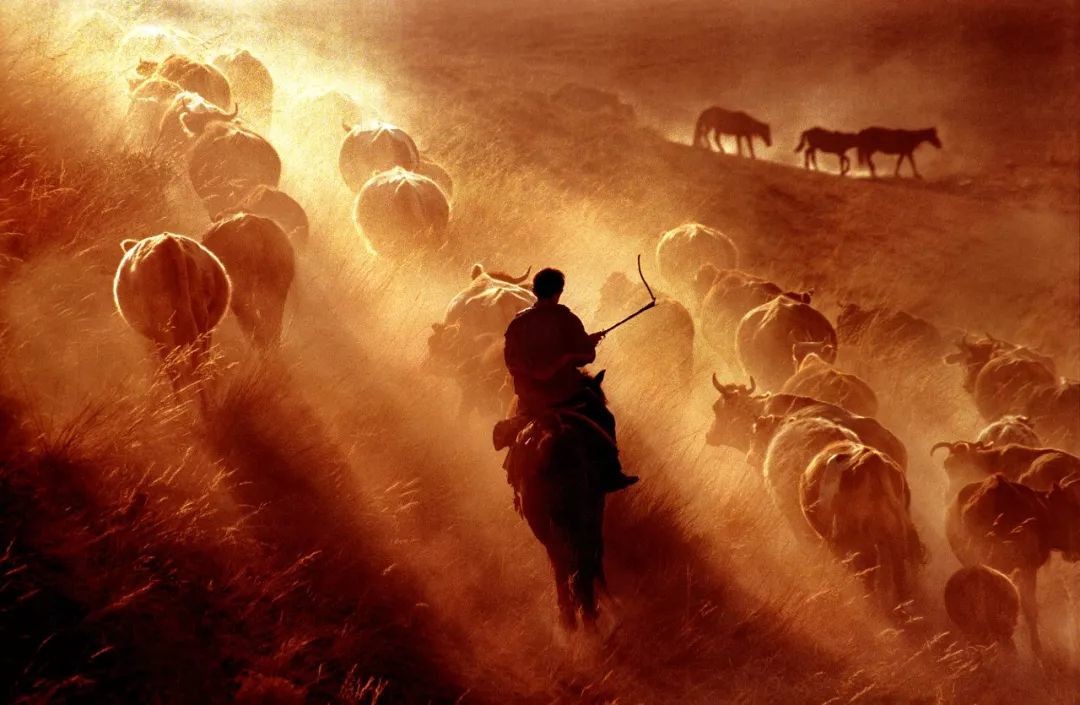

每年9月到10月上旬

一场秋季生命大迁徙

在新疆阿尔泰山准时上演

数十万牛羊从山脉深处涌出

沿着崎岖山道赶往平原地带

(阿尔泰山秋季转场,摄影师@赖宇宁)

▼

候鸟们也完成了脂肪积累

脂肪比例甚至可以达到体重的50%

如此高的体脂率

是因为它们将从北方家园出发

沿着数条南北通道长途跋涉

奔赴南方越冬地

(中国候鸟南北迁徙通道,依据张孚允/杨若莉《中国鸟类迁徙研究》,绿色为中国重要湿地集中分布区,制图@王朝阳/星球研究所)

▼

它们每天飞行6-8小时

时速30-70千米

迁徙距离从几百到上千千米不等

体重耗损可能高达14%-27%

(青海大天鹅,摄影师@徐永春)

▼

为了补充能量

大多数鸟类会中途寻找落脚点降落取食

中国东部的滨海湿地、长江中下游湿地

以及西部青藏高原上的河流、湖泊

都是它们的最佳选择

(甘肃肃州区三墩镇湿地,摄影师@张世宏)

▼

还有不少鸟类

会选择飞越大海或沙漠腹地

因为途中食物有限

它们往往需要马不停蹄地完成整个迁徙

(内蒙古小天鹅,摄影师@徐永春)

▼

迁徙中

鸟类的飞行高度多数低于1000米

(青海棕头鸥,摄影师@徐永春)

▼

大型鸟可以达到

3000-6300米

(黑颈鹤,摄影师@彭建生)

▼

个别种类可以达到9000米

蓑羽鹤、黑颈鹤、斑头雁等

都有飞越喜马拉雅山脉的记录

(请将手机横屏观看,蓑羽鹤,内蒙古克什克腾旗,摄影师@徐永春)

▼

以斑头雁为例

它们体内的血红蛋白可以与氧迅速结合

承受仅有海平面30%的氧气浓度

每年9-10月

它们成群结队飞越珠穆朗玛峰

这是其他众多地球生命难以企及的高度

(斑头雁,纳帕海,摄影师@彭建生)

▼

能量驱动着鸟类完成迁徙

它们没有卫星导航定位

仅依靠日月星辰、地面标志、磁场风向

就可以准确地到达目的地

于是

在中国秋季的天空中

你可以看到单飞的猛禽

(刚收获猎物的大鵟kuáng,部分迁徙,摄影师@徐永春)

▼

也可以看到比翼双飞

(赤麻鸭内蒙古达里诺尔,摄影师@仇梦晗)

▼

还可以看到

雁、鸭、鹤等最喜欢排列的“人”字形

(蓑羽鹤南飞,河西走廊,摄影师@仇梦晗)

▼

或者一条绵延不绝的长链

(鸿雁,内蒙古,摄影师@徐永春)

▼

数量可以成百上千

无比壮观

(蓑羽鹤,摄影师@赖宇宁)

▼

Ⅴ

总之

大地变色、人类丰收

动物们奔向新的家园

中国之秋如此丰富、如此恢宏

它不萧瑟、不寂寥

它是一场元气满满的能量总动员

(辣椒,甘肃金塔,摄影师@张世宏)

▼

金秋十月,拒绝枯燥乏味的生活

去自然之中,寻找最美的秋天

汲取美轮美奂的秋天的能量

领略自然灵动的秋色韵味

(向左滑动,领略元气满满的秋天)